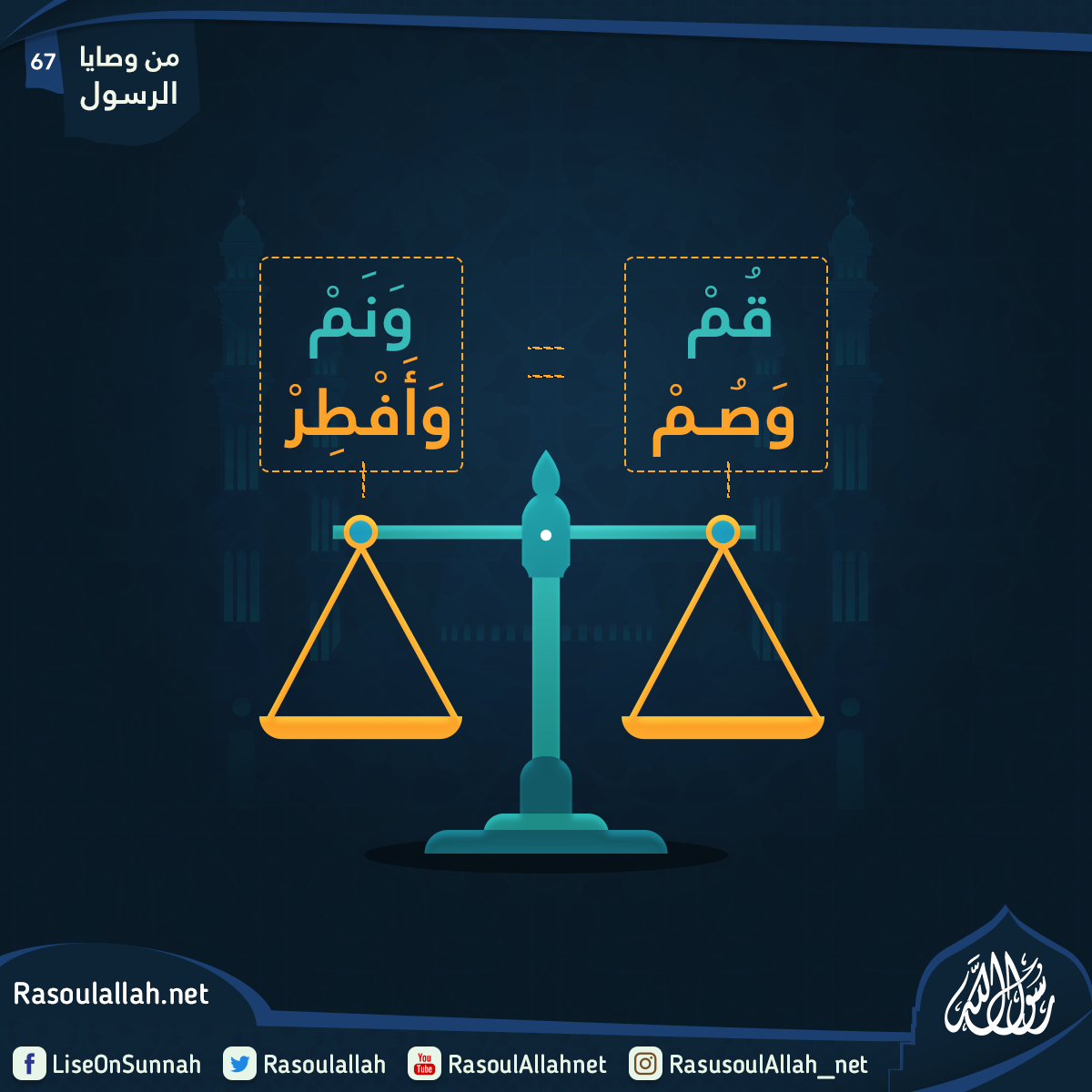

قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو – رضي الله عنهما - : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

"أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ" قُلْتُ بَلَى. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ". قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ". قَالَ: "فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: إِني أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ". قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ".

كان عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – رجلاً عابداً زاهداً يقوم الليل ويصوم والنهار ولا يضيع وقتاً في غير ذكر الله عز وجل، فلا تكاد تراه يلهو كما يلهو الناس، ولا يستمتع بما يستمتعون به من الحلال الطيب إلا كفافاً، ولا ينام إلا قليلاً، ومع ذلك كان مجاهداً في سبيل الله لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب ولا في سِلْم.

وكان شغله الشاعل كتابة القرآن وقراءته، فقد قيل إنه كان يقرأ القرآن كله في يوم وليلة، وكان شغوفاً بالعلم وطلب الحديث حتى صار من أكثر الصحابة علماً بالكتاب والسنة.

قال أبو هريرة – رضي الله عنه -: "ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب".

وكان – رضي الله عنه – قد استأذن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يكتب ما يسمعه منه فأذن له، فكتب ما سمع في صحف كان يسميها "الصادقة".

فهو إذن صحابي جليل جمع بين العلم والعمل، والعبادة والجهاد، إلا أنه يشق على نفسه كثيراً في الصيام والقيام والحرمان من المتع المباحة، فأشفق عليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – ودعاه إلى الوسطية بأسلوب حكيم يفيض عطفاً وحناناً عليه وعلى أمثاله ممن شغلوا بالدار الآخرة عن الحياة الزائلة.

فالوسطية هي منهج الإسلام في جميع الأمور، وهو منهج واقعي يقوم على الاعتدال في كل شيء. فلا إفراط فيه ولا تفريط، ولا ضرر ولا ضرار.

فقد دخل عليه يوماً فقال: ألم أُجْبَر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. وهو استفهام تقريري يرتب عليه ما بعده من الوعظ والإرشاد.

قال عبد الله: قلت: بلى. وهو جواب صريح ينتظر به رداً من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكله آذان صاغية، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – قولاً ما كان يتوقعه منه في بادئ الأمر، بل كان يرجو أن يأمره بالمزيد من العبادة؛ لأنها روحه وريحانه.

ولكن الرسول – صلى الله عليه وسلم – يجيبه بقوله: "لَا تَفْعَلْ" فوقع منه هذا النهي في بادئ الأمر موقعاً صَعُبَ عليه تحمله، فأدركه الرسول – صلى الله عليه وسلم بقوله:

"قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ"

فاستراحت نفسه بعض الشيء وأدرك قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي، وعلم أنه يريد التخفيف عليه، وهو بالمؤمنين رءوف رحيم.

وقد تابع النبي – صلى الله عليه وسلم – القول فبين له علة النهي عن الإفراط والحكمة في التوسط والاعتدال.

فقال:

"فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا... إلى آخره"؛

ليكون على بصيرة من أمره في تحري العدل بينه وبين نفسه، وبينه وبين زوره – وهو ضيفه – وبينه وبين زوجه، ولكي يأخذ من شابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، كما سنبين ذلك بشيء من التفصيل.

وحق الجسد على صاحبه أن يعطيه قسطاً من الراحة ويلبي رغباته الجنسية باعتدال، ويغذيه بالأطعمة والأشربة المباحة من غير إسراف، ويقيه من شدة الحر والبرد في غير تكلف ولا خيلاء، ويعني بصحته عناية تقيه شر الأمراض والعلل وتجعله قادراً على تأدية وظيفته على نحو مُرض.

ويحليه بالزينة المباحة بقدر وسعه؛ فإن أخذ الزينة من المروءة التي يحرص على التحلي بها كل كريم حليم.

وحق العين إراحتها بالنوم؛ لهذا خصها النبي بالذكر بعد الجسد مع أنها منه؛ ليكون هذا التخصيص مزيد بيان لقوله

"قُمْ وَنَمْ".

ومن المعلوم لدينا أن سهر الليل يُضعِفُ النظر بوجه خاص وسائر الحواس بوجه عام.

وقد جعل الله النوم راحة للأبدان، فلا يستغنى عنه إنسان ولا حيوان، فهو نعمة من أجل النعم.

قال تعالى:

{ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا }

(سورة النبأ: 9)

أي سكناً وراحة.

والليل هو أفضل الأوقات التي ينبغي أن يأخذ الإنسان فيه قسطاً من النوم، ولا سيما في أوله.

فمن سهر الليه كله لا يغنيه عنه نوم النهار كله.

قال تعالى:

{ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا }

(سورة النبأ: 10-11).

واللباس معناه: الستر والسكن والراحة.

والمعاش معناه: السعي والكسب.

ومن حق العين – أيضاً – غضها عن النظر الحرام؛ فإن النظر الحرام يُرهِقُ البصر، ويميت القلب، ويذهب بنور الإيمان وبهاء الوجه.

ومن حق العين – كذلك – تمتتعُها بالنظر إلى ما في هذا الكون من العجائب الدالة على قدرة الله تعالى؛ فإن ذلك وظيفة من وظائفها لا ينبغي حرمانها منها.

والعين تَقر برؤية ما يدخل على القلب السرور كرؤية الأولاد والأصدقاء، والعلماء والصالحين، ورؤية الماء الصافي والخضرة، والوجوه الحسنة التي تجوز رؤيتها.

قال الشاعر:

ثَلَاثــة يُذهِبْــنَ الحَــزَن الخُضْرَةُ وَالماءُ والوجه الحسن

وأما حق المزور وهو الضيف – كما ذكرنا – فإنه يقوم على ما تقضي به المروءة، وما يحكم به الشرع الحكيم، وما يجري وفق أعراف الناس.

أما المروءة فإنها صفة فطرية في الإنسان يعرف بها الحسن من القبيح، والصواب من الخطأ.

وهي – في نطري – صفة حساسة تحيا في ظل ضمير حي وقلب يقظ.

والضمير الحي هو الأمانة في أسمى صورها وأرقى معانيها.

والقلب اليقظ هو القلب المزهو بالإيمان.

فمن كان ذا مروءة أكرم ضيفه بما يليق به، وبقدر وسعه وطاقته من غير حلل في الآداب العامة التي يجري عليها العرف.

والشرع الحكيم قد بين حق الضيف على المضيف بياناً شافياً، وفصل فيه القول تفصيلاً مرضياً يعرف منه كل منهما ما يجب عليه نحو الآخر.

وقد بينت في الجزء الثالث من كتابي "الفقه الواضح" الآداب العامة التي يراعيها كل من الضيف والمضيف بأسلوب واضح فراجعه إن شئت، ولكن نكتفي منه بما تدعو إليه الحاجة هنا فتقول:

من حق الزائر على المزور أن: يبش في وجهه، ويحييه بتحية الإسلام، ويصافحه، ويحسن لقاءه، ويدخل على قلبه السرور، ويدعو له بخير.

روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

"لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ".

وعن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

"إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما".

ومعنى تكاشرا: ابتسم كل لصاحبه، فالكشر معناه: إظهار البشاشة بالابتسام.

ومن حقه أن يقدم له من الطعام والشرب ما يكفيه بقدر وسعه من غير تكلف ولا إسراف، مع مراعاة الآداب العامة في تقديم ذلك.

وقد ذكرت كثيراً من هذه الآداب في "الفقه الواضح" وفي كتابي "تأملات في سورة الذاريات"، وذكرنا طرفاً من هذه الآداب في حديث

"وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".

والذي يعنينا هنا هو ما يرمي إليه قوله – صلى الله عليه وسلم –:

"وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"

وهو تفرغه لاستقباله والإحسان إليه، والاستئناس به ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يعتزل الناس وينقطع عنهم، ويقضي ليله ونهاره في العبادة، إذ لا رهبانية في الإسلام.

والعبادة ليست في الصلاة والصيام فقط، ولكنها في كل حركة نافعة وعمل مفيد، ولقاء مثمر، وتنزه بريء، ولهو مباح.

ولو انقطع الإنسان عن أبناء جنسه فكيف يستطيع أن يقوم بواجبه نحو أقاربه وأصدقائه وجيرانه، وكل هؤلاء لهم عليهم حقوق.

وقد أمر الله – عز وجل – عباده أن يتعارفوا ويأتلفوا، ويتعاونوا على البر والتقوى، فكيف يتسنى له ذلك وهو معتكف في محرابه، أو ملازم لبيته يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يَزُورُ ولا يُزَارُ.

وأما حق الزوج – وهو لفظ يطلق على الرجل والمرأة – فهو يخضع في جملته إلى ميزان دقيق غاية في الدقة، يشير إليه قوله تعالى:

{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

(سورة البقرة: 228).

وهذا الميزان يفيد أن لكل من الرجل والمرأة من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات.

وحقوق الزوجة على زوجها أن يعفها ويحسن عشرتها، ويحافظ على عرضها ومالها، ويُعني بشئونها الخاصة والعامة بقدر وسعه وطاقته.

فلا بد من وقت يخصصه لها.

والحديث مع الرجل وهو عبد الله بن عمرو وأمثاله، ولكنه يتناول بعمومه المرأة أيضاً إذا انقطعت للعبادة وشغلت بها عن تأدية حقوق زوجها.

وحقوق الزوج على زوجته أن تَسره إذا نظر، وإن تطيعه إذا أمر، وأن تحفظ عليه ماله وعرضه في حضوره وغيبته، وألا تأذن لأحد من بيته إلا بإذنه، وأن تعفه عن الحرام بحسن تبعلها له، وأخذ زينتها من أجل إرضائه وإدخال السعادة على قلبه.

وقد تابع النبي – صلى الله عليه وسلم – حديثه مع هذا العابد الزاهد – فبين له أن التوسط والاعتدال في الصيام والقيام وغيرهما من العبادات يحفظ على العابد صحته، ويزيد في قوته، ويشد من أزره عند الكبر، فيظل ماضياً على ما كان عليه من أنواع العبادات حتى يلقى الله – عز وجل – أو يقضي أمراً كان مفعولاً، فيقول له: "وإنك عسى أن يطول بك عمر" أي لعل عمرك يطول فلا تستطيع أن تقوم بما كنت تقوم به من الصيام والقيام وقراءة القرآن، فيشتد حزنك وأسفك على عجزك وعدم قدرتك على ما كنت تقوم به، وتندم فلا ينفعك الندم.

وأشار عليه بأمر وسط لا قصور فيه ولا تقصير، فقال:

"وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ".

أي: وإن مما يكفيك عمله زمنك كله أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لم يعينها له، فمتى شاء صامهن من الشهر، وبذلك يكون كمن صام الدهر كله؛ فإن السنة اثنتا عشرة شهراً، وثلاثمائة وستون يوماً تقريباً، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد نال ثواب صيام السنة كلها؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها.

وصيام شهر رمضان لا يعلم ثوابه إلا الله.

فما على المسلم إلا أن يتوسط في الأمور ولا يغلو في الدين؛ فإن الغلو في الدين قد أهلك كثيراً من الأمم السابقة.

وقد مضى شرح قوله – صلى الله عليه وسلم – :

"إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ، إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى".

وكل يوم من هذه الأيام الثلاثة يقوم مقام عشرة أيام، فمن صامها فكأنما صام الدهر كله، وربك واسع الفضل والرحمة.

وكان علي عبد الله بن عمرو أن يقبل هذا العرض من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكنه طمع في المزيد، فزاده النبي – صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا الطلب تشدداً منه بعد أم كبرت سنه ووهن عظمه، وكان يتمنى أن لو اقتصر على ما كان أشار به عليه، فقال:

فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ"

أي فَشَدَّدْتُ على نفسي بطلب المزيد ولم أفطن يومها إلى قوله – صلى الله عليه وسلم - :

"وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ"

وها هو العمر قد طال بي وصرت إلي ما أرى وما يراه أصحابي علي من عجز عن القيام والصيام وقراءة القرآن.

وانظر إلى قوله: "فَشُدِّدَ عَلَيَّ" ببناء الفعل للمجهول – فقد أبهم الفاعل تأدباً مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يليق به أن ينسب التشدد إليه وهو الروءف الرحيم بأمته.

قال كالمتحسر على عدم قبول النصح يومئذ: فقلت: "فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ"، أي أكثر منه؛ طمعاً في المزيد من الجرعة الإيمانية التي يحصل عليها من كثرة الصيام.

ولكن هذه الجرعة كان في مكنته أن يكتسبها بأنواع أخرى من العبادات؛ وذلك بتأدية الحقوق لذويها بالعدل والإنصات.

وكأنه لم يقدر ذلك حق قدره يومها، وهو العالم بسماحة الشريعة ويسرها، ولكن الحب الإلهي قد ملأ شغاف قلبه، فجعله يتصرف هذا التصرف، وأنساه كر الأيام وحوادث الزمان، وتبدل الحال على النحو الذي وصفه الله – عز وجل – في قوله:

{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً }

(سورة الروم: 54).

فلما رآه النبي – صلى الله عليه وسلم – يريد المزيد زاده فقال:

"فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

أي: فإن أردت المزيد فصم، فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر.

قَالَ- رضي الله عنه -:

"فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: إِني أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ". قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ".

فقد كان داود عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه.

وهذا الحديث درس وعاه عبد الله بن عمرو بعد فوات الأوان، ورواه لكي يكون عبرة لمن أراد أن يشدد على نفسه ويقسو عليها وهي في ظروف أحوج ما تكون إلى التوسط والاعتدال.

وفيه من العظات والعبر، والأحكام والحكم، والآداب الشرعية واللطائف البيانية – الكثير لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، ويقدر الأمور قدرها، ويمسك بيده ميزان الأعمال من عبادات ومعاملات وأخلاقيات.

فعبد الله بن عمرو مثل للعابد الزاهد لم تعقه عبادته عن الجهاد في سبيل الله، ولكن حال زهده بينه وبين التمتع بطيبات الحياة، فرده الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى ميزان التوسط والاعتدال الذي ورد ذكره في القرآن والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى:

{ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا }

(سورة القصص: 77).

وعلى هذه الآية يحمل قوله – صلى الله عليه وسلم -:

"ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ"

فيكون معنى الزهد: ترك الحرام والإسراف في المباحات، والاقتصار على ما يكفي ويشفي من طيبات الحياة، جمعاً بين مطالب الدنيا والآخرة.

وقد أمر الله نبيه أن يقوم من الليل ما يطيق فقال:

{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا }

(سورة المزمل: 1-4).

وقد أمر الله أمته بما أمره به فقال:

{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }

(سورة المزمل: 20).

وفلاح المؤمنين في الدنيا والآخرة ليس مترتباً على العبادات وحدها؛ فالدين عقيدة وعمل، وأخلاق وسلوك.

"أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُها وَإِنْ قَلَّ"

كما جاء في حديث البخاري ومسلم.

وقد جاء في حديث أبي داود:

"اكْلَفُوا مِنْ الأعَمَال مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا".

نسأل الله الهداية والتوفيق.